刘丽颖

摘要:位列“晚明四家”之首的邢侗,在明清之际尚“奇”的审美风潮下,始终坚持传统,将二王奉为圭臬,积极刊刻《来禽馆帖》,其自身的书法实践也心摹手追,不离二王谱系,无论是楷书还是行草书都立足于传统,扎根在先秦魏晋的肥沃土壤之中,尤其是大量临王书法为后人留下珍贵资料。分析其书体构成,有利于全面地认识和了解其书学思想和实践,为当代书法创作和研究者提供借鉴,同时也张扬一种始终不渝、坚守传统的精神。

关键词:邢侗 书法实践 二王 传承

当今书坛,盛况空前,书法队伍日益壮大。但其中参差混杂,尚“丑”、狂怪书风泛滥,所谓现代派书法曾红极一时,行为艺术和一些非汉字书法也使很多书法爱好者无所适从。有识之士振臂高呼:书法应上溯魏晋,回归传统,警惕西方文化影响下的“以丑为美”,让最能代表中国文化的书法艺术始终保持淳和的传统和人文精神。梳理中国书法史,在遵循传统的众多书家中,邢侗算是很有代表性的一位。

邢侗,字子愿,号知吾,自号啖面生,别称来禽济源山主,晚号方山道民,世尊称“来禽夫子”。生于1551年(明世宗嘉靖30年),卒于1612年(明神宗万历40年),与张瑞图、米芾、董其昌共称为“晚明四大家”,亦与董其昌并名,称“南邢北董”。明史高先《〈来禽馆集〉小引》中说 “(侗)书法工诸体,……规模肖像,咄咄逼人”;刘重庆《邑人王洽〈来禽真迹〉跋》也说邢侗书法“种种入妙”,“备极诸体”;黄克缵《邢子愿先生传》评“今世书法,类称邢、董。然董仅工方寸行书,其余诸体,不能及也……”,认为董其昌在各体兼能这一点上是不及邢侗的。今天所见邢侗各体书作数量不一,以行草居多。简要分析其不同书风作品,可进一步认识其书法成就。

一、楷书

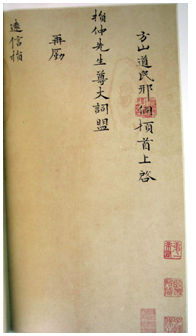

明李维桢撰《来禽馆集序》中说,“(侗)又精六书,多古文奇字”,邢侗自己也在《与王百谷》中言:“堪作擘窠者十,行草今隶者,倍足啖面斋中事矣” 。但今天尚未见其篆、隶书作。倒是从其仅存的少量楷书作品,可见正书书法面目。邢侗七岁便可做“擘窠大书”,随着时间的推移,其功力渐进。后又潜心学习王宠小楷,而最为“会心慊意”者是王右军。右军《黄庭》、《乐毅》、《东方朔赞》均是长篇“细楷”之作,从中汲取营养,融会贯通,以至“晚岁作蝇头真楷,遒媚如舞女低腰,仙人啸树”(见图1);“擘窠大书,体势洞精,奕奕生动,雄强如剑拔弩张,奇绝如危峰阻日,孤松单枝,而一种秀活,又如扬州王谢人共语,语便态出也” 。明黄克缵称邢侗“小楷临米,似拙而媚” 。后人附于《来禽馆帖》的《西园雅集图记》便是临米芾的楷书,用笔灵活精到,蕴藉有致。

此外,隋唐诸碑亦是其取法的范本。“晋人之外,极重隋碑,以承晋而启初唐,欧、虞嚆矢也。真定张公礼《龙藏碑》,求之数年,始得敬附一纸,罗山人伯符雅慕此,此足以洗吴门纤媚之陋矣” ,指出学习《龙藏寺碑》的益处。清刘熙载《艺概》称:“隋《龙藏寺》,欧阳公以为‘字画遒劲,有欧、虞之体’”;清包世臣《艺舟双楫》中说:“《张猛龙》足继大令,《龙藏寺》足继右军,皆于平正通达之中,迷离变化,不可思议”,今天看来,因其继承右军的成功,自然引起邢侗的关注。邢侗曾言:“虞、褚、欧阳妙迹,流在人间者甚多”, 既然是“妙迹”,他取其善者临习自是顺理成章。此外,他还“暇中课得《麻姑坛记》一轴,差具小法” ,“行年六十,……矻矻作禇河南《阴符》细书,不讹谬” ,曾言:“晋楷劲胜,所谓‘铁画银钩也’。下一解则唐初虞、禇小带姿媚矣” ,可见其于章怀锺索之外,欧虞颜、禇米赵无不涉猎。

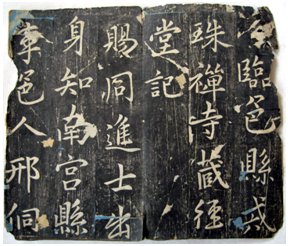

下图2是邢侗26岁任南宫知县时为家乡临邑撰文并书写的楷书作品,虽为早期书,其中偶尔穿插的几个行书,使全篇顿活,充满生气,看起来并无牵强冲突之感,很是和谐,与王羲之行、草同篇有异曲同工之妙。这样的作品在《来禽馆真迹》晚年小楷书拓本中亦时有可见。

图1 楷书册《致王惟俭函》(局部)

图2 楷书碑刻“临邑县戒珠禅寺藏经堂记” 1576年(万历四年)临邑问耕堂藏清拓本

二、行草书

明人刘重庆在《邑人王洽〈来禽真迹〉跋》中说:先生书种种入妙,而小行草之妙颇足致;朱谋垩《书史会要续纂》:“其临仿法帖,虽未尽合古人,但笔力矫健,圆而能转,时亦有得”,这是针对邢侗行草书较为恰切的评价。

所见邢侗的书作中,纯粹的行书作品并不多。比较而言,早中期作品行字稍多,行笔速度较慢,字势紧密,外形竦削,竖划喜内擫,圭角分明,呈险峻之势,与米芾官长沙时的用笔风格相类,也隐约可见邢侗所受欧体书的影响 。行书《送汪元启诗“三月三日”》则轻灵秀丽,用笔精到,法度严谨,牵丝映带自然洒脱,章法亦灵活变化,疏密得当,得二王神髓。中晚期的“历代写竹”卷又另是一番风格,用笔古拙,结字饱满丰腴,行距宽舒,有萧散脱俗之态。行书的代表作应为中、晚年《吕氏家训》和《论书》册页,点画精准,笔力遒劲。结体取横势,有东坡意,呈现出潇洒旷达之致。

邢侗的草书则狂放纵横,雄浑飘逸,结体宽博,用笔爽劲,往往借助大幅式的优长,使作品气势磅礴,给人耳目一新的感受。有很多时候他还直接临摹王献之的书作,给友人的信中曾言及“临大令八幅统呈” ,从中学习和借鉴王献之的风格特点,体味王献之那种一笔直下、超逸潇洒的极纵之势,并赞“子敬妙迹,如锥画沙、如印印泥、如折钗股、如壁上屋漏雨” 。除了大量的临王草书法帖之外,遗世的邢侗草书作品并不太多,七言古诗横幅,笔势游走,满纸云烟,势不可挡。但其中亦有较多的不尽人意之处:使转草率,用笔扁薄,提按不明,结体单一,缺乏韵致,大概是书草注重抒情意味,而忽略了细节的缘故。即便如此,我们也不能否定邢侗草书“笔力矫健、圆而能转”的特点。

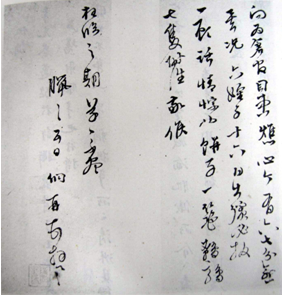

此外,在邢侗的所有书作中,行草书所占比例最大,成就也最为突出。图3短短两行,二十二字,一气呵成,如笔走龙蛇。王玉池评:行笔痛快淋漓,转折圆浑果断,书风雄健豪迈,在二王书法中,似更接近小王。这在晚明书家中,是独一无二的。另外,其晚年的信札册页,是最能反映其书法风格的代表作,无论从书体来看,还是就用笔、章法而言,晋人的传统,体现得淋漓尽致(见图4)。 这里笔势灵动,信步游走,却又不失法度。章法的安排富于变化,疏密有致,各行顶端和下端参差错落,时多字,时少字,有时只有一个字,别有风味,是邢侗一生矻矻于魏晋二王书风的最好总结,也是我们今天渴望藉之获取营养的最好媒介。

图3 真迹拓本“谷城师辇至” 条幅 145×50(上呈弧状) 临邑邢侗纪念馆藏

图4 行书信札(二十二页) 册 纸 尺寸大小不等 27.5×10.7 25.1×6.6 南京博物院

三、临王书法:

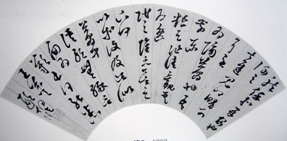

之所以将这类作品单独提出作为一类,是基于两个原因:一是“临摹史”的转变。据白谦慎《傅山的世界》说,“晚明是中国书法临摹史上的一个转折点” ,很多与邢侗同时的书家在临摹时已经不再忠实于原作,董其昌甚至已经把张旭的楷书《郎官壁石记》“临”成洋洋洒洒的草书。二是在邢侗书法实践中这类作品具有非常独特的研究价值。在所见邢侗的书法作品中,临摹王羲之法帖的作品很多,而且大都不厌其烦,反复临习。这些临书作品,主要集中在他三四十岁这段时间,即他隐退后的十多年时间里。 王洽跋《来禽馆真迹》五卷尺牍说:盖先生壮岁临二王,肖其形神,海内传之。像前面提到的临《儿女帖》(邢侗称为《七儿帖》)扇面(上图右),还有《袁生帖》六幅(如图5)、《十七帖》等等。其实,早在赵孟頫时就如此实践着,赵作品集中亦有临王羲之《儿女帖》(上图图中)。这样的临习,可做为探究右军笔法的重要途径,而与赵有所不同在于,很多时候,邢侗采用意临、背临,不再拘于王羲之原帖的字句内容,并打散章法,获得一种二次创作的新奇感受。比如王羲之原帖(上图图左)多字字独立,因而每个字都极尽精微、完美。而邢书则多夸张、连带,运笔较快。邢侗临《彼土帖》(见左图左)开首就省略了“足下”二字,后又于结尾“令”后落“其”字。关键是许多草法、笔画和连带并不严格遵照原帖,这幅临书不算题款,共36字,与原帖有明显区别的字就有:“省、疏、奇、蜀、左、冲、都、殊、益”等,整幅字已经不从王字字形方面下功夫,而是努力直取精神。图6临《兰亭序》似乎离原作风格更远,不只是章法变小册页为大幅竖式,结体用笔上也有新意。这本身与当时的普遍风气有关,不再强调所谓临摹和创作的严格界限,以临代创,如董其昌以及稍后的王铎都大量临习王羲之法帖,他们比邢侗更多地掺入己意。我们可以肯定的是,无论邢侗如何展大尺幅,如何变换章法,他的笔法和字形相对来说还是较为忠实地依照原作,不离二王书风,基本属于原帖风格范畴。从行草作品落款文字:“此右军书,东坡临之,点画未必皆似,颇有逸少风气”中,我们可以读出邢侗对临摹的见解和主张,这种见解和主张在其临王实践中时时呈现,如临《十七帖“计与”》(上图右),笔力矫健,古朴圆浑,使转自然,刚柔相济,提按随度。第二行“书”、“但”两字,一极纤细,一极粗壮,然组合在同一幅作品中,却饶有天趣,为神来之笔,让人扼腕叹服,当为邢侗临王精品。

图5行草书临《袁生帖》 轴 纸 154.9×28.9 上海博物馆藏

图6行书节临《兰亭序》 轴

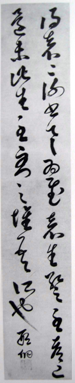

图7 草书临帖 扇页 纸 天津市艺术博物馆藏

邢侗还多以临书赠人。他认为自己“书唯临晋一种为世所尚”。他将临作展大尺幅,一是利于观览,还有就是以之赠送友人。如一幅临作款文“与蔺弟”就说明他是以临书赠人的。并且,邢侗在临完正文以后,还特意于后标明“王羲之”(如图7),可见他学书的严谨态度,同时也说明他试图在向人展示自己对王羲之法帖的熟练把握。当然,针对自己的临摹作品,邢侗也谦虚地说“余临晋仅得唐耳,征者亦只买王得羊耳” 。

结语:

邢侗是先于王铎最早将大幅式引入二王临作的书家,位列“晚明四家”之首,曾因书法而“名振海内外”,作品为人钟爱,并流传朝鲜、日本,所刻《来禽馆帖》更是刻帖名作,为精化和传播王羲之作品做出了有益的贡献。然而,其流传毕竟有限。某种程度上说,在印刷术还没有更广泛地普及,二王法帖的印刷制品尚未大量面世之时,邢侗的这些临摹作品对那些无缘见到法帖真面的大多数人来说是相当珍贵的,所以也受到广泛的喜爱和推崇,我们也可以把这做为邢侗临王作品广受欢迎的一个重要原因。甚至也可以就此大胆推想,之所以邢书在后世流传不广,逐渐被人淡忘,也是他本人为代表的这一批有识之士积极刻帖让世人得见法帖面目的必然结果。明代周之士在《游鹤堂墨薮》中说:“近代邢子愿书,研精二王笔法,恒仿佛《十七帖》意,即其卷素所书,亦多述王帖,可谓极意临摹者矣。宋、齐而下,书法衰飒,晋、魏风轨扫地者,已非旦夕之故,乃公独裒然辟除陋习,追迹逸少,亡论其精诣谓何,即其矢志则已超人一等矣。韩昌黎以文章振起八代之衰,其此之谓乎!”今天的书者,同样也能从邢侗的书法实践中获得某种启示。

参考文献:

[1]邢侗.来禽馆集[M].济南:齐鲁书社,1997.7

[2]邢侗.泲园集•杂著•题自书画.五卷.[M].明天启四年赐绯堂刻本

[3]曹宝麟.中国书法史•宋辽金卷.[M].南京:江苏教育出版社,1999.10

[4]黄惇.中国书法史•元明卷[M].南京:江苏教育出版社,2002.11:27页

[5]楚默.邢侗书法评传[G]//刘正成.中国书法全集(52).北京:荣宝斋,1991年10月:49页。

[6]华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[C].上海:上海书画出版社,2002

Xing Dong Calligraphy works against today's calligraphy meaning

Liu Liying

Abstract: In the "late Ming four" is the first of the Xing Dong, in the Ming and Qing Dynasties is the "odd" aesthetic fashion, always adhere to the traditional, love the calligraphy of Wang Xizhi, the two Wangs look up to as the standard, the practice of calligraphy also consider and follow, not from the two Wangs spectrum line, no matter what style is based on the traditional, rooted in the fertile soil in Wei and Jin Dynasties, especially large near the king left precious materials for later generations of calligraphy. Analysis of the body composition, is conducive to a comprehensive knowledge and understanding of the book study thought and practice, providing reference for the creation of calligraphy and researchers, but also play a always persist firmly in, stick to the traditional spirit.

Keywords: Xing Dong Calligraphy works two Wang inheritance

(本文原载《河南教育学院学报(哲学社会科学版)》2013.5)

辽公网安备 21040202000120号

辽公网安备 21040202000120号